随着人们环保意识的增强,相关法律、法规和国际公约的强制执行,以及人们对生活质量提高的需要,对身体健康越来越重视,逐渐对环境质量的要求提出越来越严格的要求。凡是涉及人们生产和生活中遇到的各种材料,尤其是合成材料都应引起特别关注。聚氯乙烯合成材料在人们生产和生活中占据相当重要的位置,于是世界各国对聚氯乙烯制品中有害物质成分和含量进行了大量深入研究,逐步提出了越来越苛刻的限制性要求,特别是欧盟、日本等发达国家和地区。

1 聚氯乙烯制品有害组分来源

聚氯乙烯制品的有害组分主要来自3个方面:(1)未脱除干净的氯乙烯单体;(2)树脂生产过程中添加的有害物质残留;(3)后加工过程中使用的各种有害添加剂。树脂生产过程中可能含有的有害成分添加剂包括电石法氯乙烯合成汞触媒、聚合引发剂、热稳定剂、终止剂等;树脂加工过程中可能含有的有害添加剂包括增塑剂、稳定剂、着色剂、润滑剂等。

增塑剂可增加聚氯乙烯制品的可塑性和柔软性,常用的是对苯二甲酸酯类;稳定剂是为了防止树脂在光和热的作用下被分解、破坏,常用的是硬脂酸盐、环氧树脂等;着色剂使聚氯乙烯制品具有各种颜色,常用的是有机染料和无机颜料;润滑剂使聚氯乙烯制品加工成型时不黏模具,并使聚氯乙烯制品表面光滑美观,常用的是硬脂酸的钙、镁等金属盐。

2 聚氯乙烯制品有害物质种类及危害

聚氯乙烯制品含有的有害重金属主要包括铅、汞、镉、六价铬等[1,2],另外还含有PBB、PBDE和邻苯二甲酸酯增塑剂等有害化学物质。

聚氯乙烯制品中含有的有害物质对人体健康的影响见表1[3,4,5,6,7,8]。

表1 聚氯乙烯制品中含有的有害物质对人体健康的影响

3 各国家和地区有关限制性标准、法规

3.1 欧盟限制性法规[9]

欧盟是由欧洲共同体发展而来的,是一个集政治实体和经济实体于一身,在世界上具有重要影响的区域一体化组织。1991年12月,欧洲共同体在荷兰的马斯特里赫特首脑会议通过《欧洲联盟条约》(简称《马约》)。1993年11月1日,《马约》正式生效,欧盟诞生;目前包括28个成员国,总部设在比利时首都布鲁塞尔。

欧盟议会经过长期酝酿的《关于化学品注册、评估、许可和限制的化学品新法规》(REACH)于2007年6月1日正式生效,2008年6月1日正式实施。REACH法规规定了大约有30 000种化学品需要注册,以加强对化工产品的控制。REACH法规表面上是一个规范欧盟成员国的内部化学品法律,但在经济全球化的背景下,也必将影响全球化工产品的管理,凡向欧盟出口的涉及REACH法规的化工产品都将遇到严格限制的规定。

2007年1月起,欧盟已禁止在玩具和儿童用品中使用邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)和限制使用邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNO P);同时,许多西方发达国家和地区也相继出台禁止或限制某些增塑剂在玩具、医疗器械、食品医药包装等领域使用。

2003年以来,欧盟相继发布关于《电气电子设备中限制使用某些有害物质》(RoHS)和《关于报废电子电器设备》(WEEE)的指令,都是考虑到塑料制品添加剂对环境的影响和对人体的危害。随后,欧盟还相继发布了2002/72/EC《塑料食品接触材料及制品指令》、2007/19/EC《食品接触塑料及制品的指令》和欧盟玩具行业限制增塑剂法规2005/85/EC《限制玩具和儿童用品中的邻苯二甲酸酯的指令》[10]。

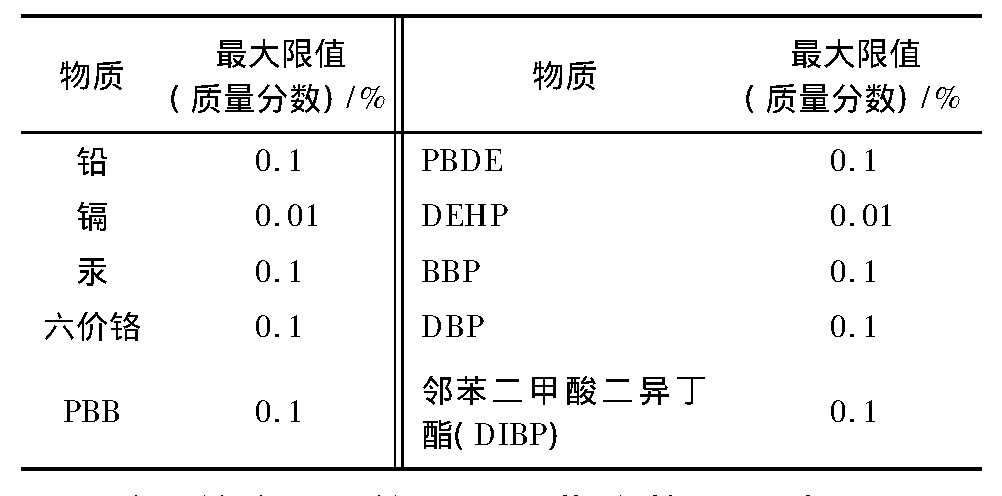

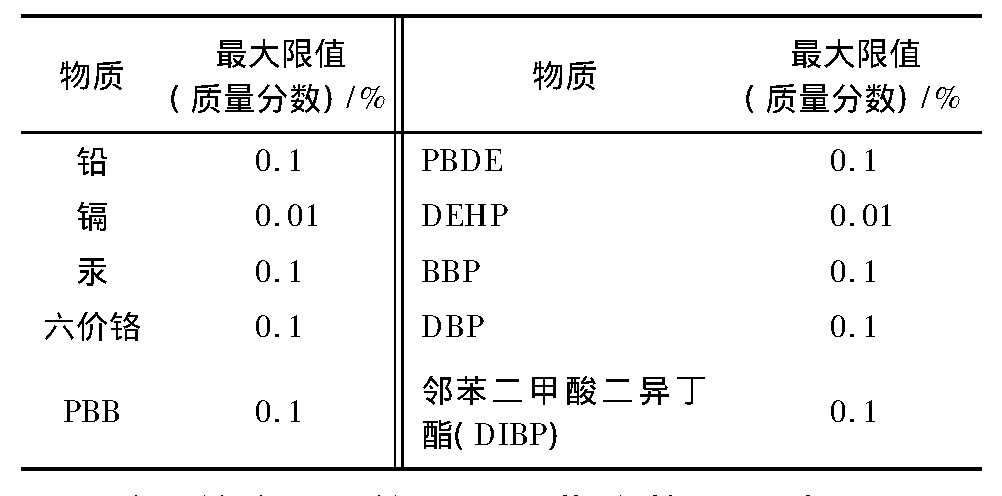

R oHS指令于2006年7月1日实施,规定使用或含有重金属以及多溴二苯醚(PBDE、PBB等)阻燃剂的电气电子产品不得进入欧盟市场。从2011年7月21日起执行RoHS2.0,其限用物质及其限量要求见表2。

表2 Ro HS2.0限用物质及其限量要求

欧盟议会颁发的WEEE指令从2005年8月13日起在欧盟市场上流通的电子电气设备的生产商必须在法律上承担起支付报废产品回收费用的责任,同时欧盟各成员国有义务制定自己的电子电气产品回收计划,建立相关配套回收设施,使电子电气产品的最终用户能够方便并且免费地处理报废设备。

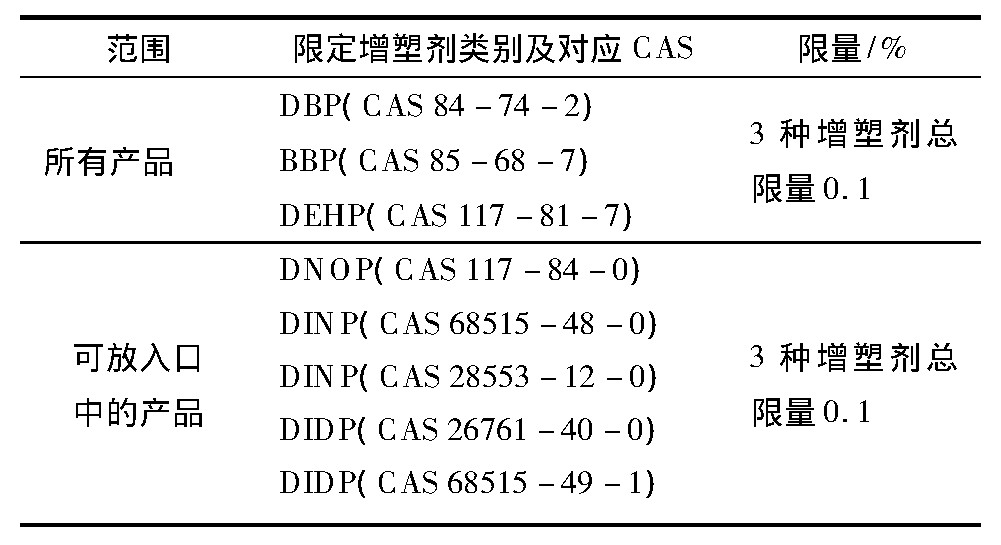

2002/72/EC指令引入了食品接触材料中所含添加剂的特定迁移量(SML)的规定。2005年12月14日,欧盟议会和理事会通过了2005/85/EC指令,要求所有玩具及育儿物品中DEHP、DBP及BBP的质量分数不得超过0.1%,而对DINP、DIDP和DN O P 3个产品因为资料较少而存有争议。为避免在儿童玩具和儿童用品中存在潜在风险,也规定上述物质的质量分数不得超过0.1%。

2009年,欧盟R APEX通报官网于7月3日对3批包括中国制造在内的产品进行了通报,原因是不符合REACH法规。通报中指出,儿童玩具产品存在化学风险———含有一定含量的DEHP和DIN P,禁止销售该玩具,须从市场召回,同时召回消费者已购产品。

欧盟新发布的2009/48/EC新玩具安全指令主要在概念和范围、安全要求、警告标识、经营者责任及成员国市场监督等方面提出了更严格的要求。2009/48/EC指令要求特别禁止C M R物质(致癌、致基因突变、致生殖毒性)在玩具可接触的部位使用。

3.2 日本

日本《食品卫生法》JFSL和《儿童玩具标准》ST2002规定,玩具不得使用以DEHP、DBP、BBP为助剂的聚氯乙烯塑料制品,与嘴接触的玩具以及3岁以下的儿童玩具、安抚奶嘴和婴儿磨牙圈不得使用含DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNO P为助剂的聚氯乙烯塑料制品。聚氯乙烯食品包装制品内不得检出己二酸二(2-乙基己基)酯(DEHA),磷酸三甲苯酯(TCP)类增塑剂质量分数不得超过1mg/g[10]。

3.3 阿根廷

阿根廷政府公布从2008年9月起,禁止销售、生产、进口、出口或免费提供邻苯二甲酸酯(6种)质量分数大于0.1%的聚氯乙烯玩具和儿童护理用品[10]。

3.4 丹麦

丹麦除执行欧盟决定的6种邻苯二甲酸酯的含量要求外,还规定3岁幼童所使用的玩具及育儿用品中邻苯二甲酸酯质量分数不得超过0.05%[10,11,12,13,14]。

3.5 加拿大

加拿大卫生部对与儿童口腔接触的用品中的邻苯二甲酸酯及铅的含量均有限量[11]。加拿大两项法规草案要求对所有用于儿童玩具及护理用品的软聚氯乙烯塑料中DEHP、DBP及BBP的质量分数不得超过1 000 mg/kg,而用于4岁以下儿童可放入口的儿童玩具及护理用品的软聚氯乙烯塑料中DIN P、DIDP和DN O P的质量分数不得超过1 000mg/kg。

3.6 马来西亚

马来西亚政府决定从2010年2月起,生产和进口适用于14岁以下儿童的玩具必须通过马来西亚规格及检验有限公司的测试和验证后方可出售。

3.7 美国

2008年8月14日,美国通过了《美国消费品安全加强法》(CPSIA)和美国玩具安全标准ASTMF963,规定自2009年2月10日起禁止销售、分销及进口含有质量分数超过0.1%的DEHP、DBP或BBP的儿童玩具和儿童护理用品。此外,也规定暂时禁止销售、分销及进口可放进儿童口中的含有质量分数超过0.1%的DINP、DIDP和DNO P的儿童用品。

美国玩具标准ASTMF 963—2008新版本于2009年8月17日成为C PSIA的强制性玩具安全标准。该标准规定奶嘴、摇铃和咬圈不能含有DEHP[11]。

美国加州关于限制邻苯二甲酸酯的AB1108法令比CPSIA更加严格。AB1108法令从2009年1月1日起禁止在加利福尼亚销售、配送或制造上述规定的6种邻苯二甲酸酯质量分数超过0.1%的玩具和儿童护理产品。CPSIA有关DINP、DIDP和DN O P的禁令为1年的过渡期,而加州AB1108的禁令则是永久性的[10]。

3.8 中国有关法规和标准[15,16]

3.8.1 国推R oHS认证

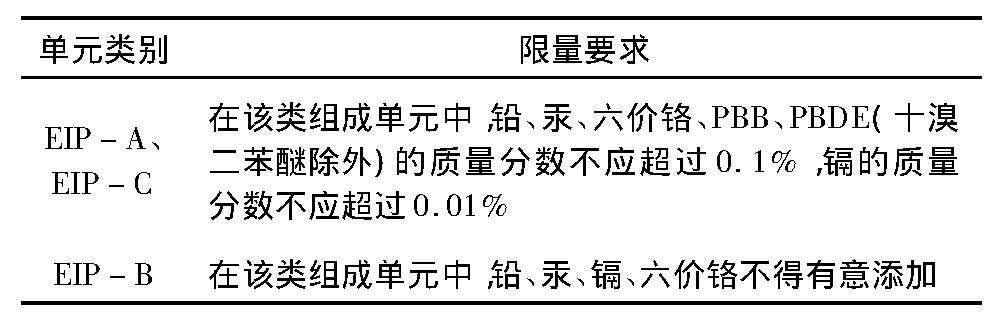

“中国RoHS认证”又称“国推RoHS认证”,是指对于电子信息产品污染控制国家推行的自愿认证。

2006年2月28日,《电子信息产品污染控制管理办法》正式颁布,于2007年3月1日正式生效。

2018年3月12日,工信部发布《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(工业和信息化部令第15号)。对于纳入目录的产品,铅、汞、镉、六价铬、PBB和PBDE的含量应该符合电器电子产品有害物质限制使用限量要求等相关标准,并纳入电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度管理范围。

3.8.2 食品包装

(1)GB 14944—1994《食品包装用聚氯乙烯瓶盖垫片及粒料卫生标准》。

重金属(以Pb计)质量浓度≤1.0 mg/L,氯乙烯单体残留量≤1.0 mg/kg。

(2)GB 9685—2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准》。

该标准规定了食品接触材料与制品用添加剂的适用范围、使用原则、允许使用的添加剂品种及其限制要求等相关内容。

标准中将食品接触用塑料材料及制品中允许使用的添加剂及使用要求从2008版标准的580种增加到1 294种。

(3)GB 4806.6—2016《食品安全国家标准食品接触用塑料树脂》。

氯乙烯特定迁移总量检出限为0.1 mg/kg,最大残留量为1 mg/kg;1,1-二氯乙烷迁移总量检出限为0.01 mg/kg,最大残留量为5 mg/kg。

(4)GB 4806.7—2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》。

重金属(以Pb计)≤1 mg/kg,其余同GB4806.6—2016《食品安全国家标准食品接触用塑料树脂》要求。

3.8.3 玩具产品

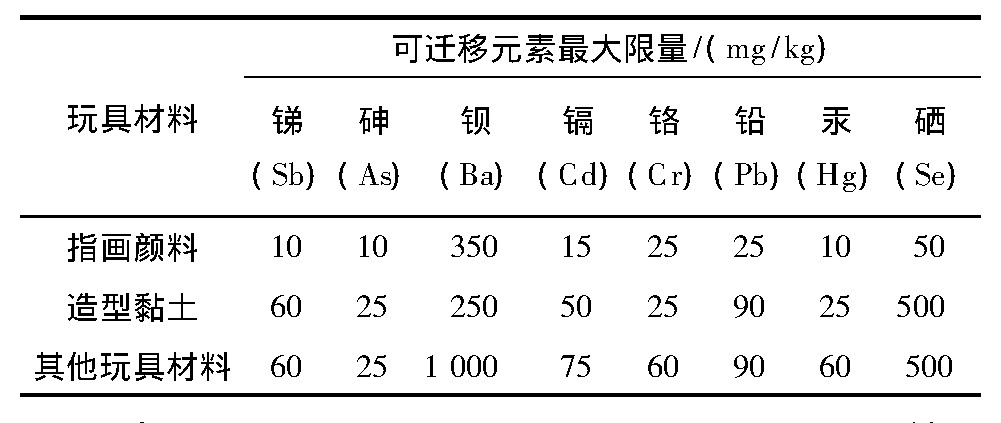

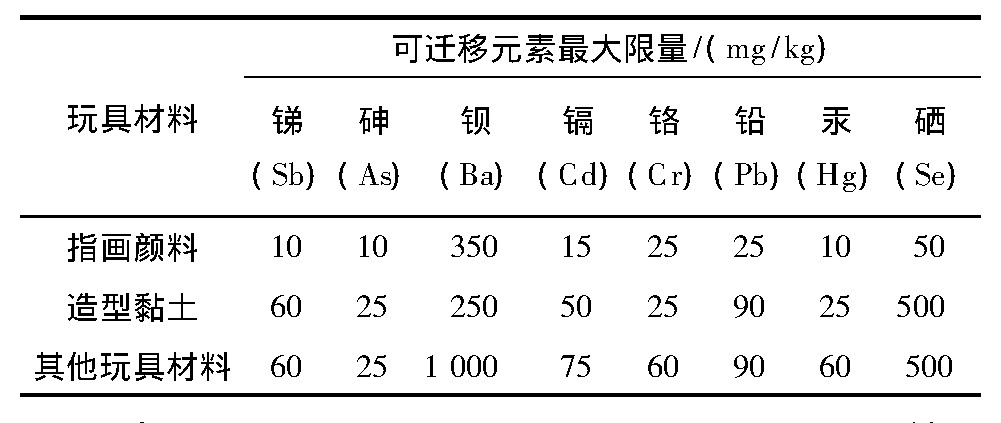

GB 6675—2014《玩具安全》要求,供特定年龄段的玩具产品中的材料和部件中可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒)不应超过表3中的最大允许限量要求。

表3 玩具产品中可迁移元素的最大限量

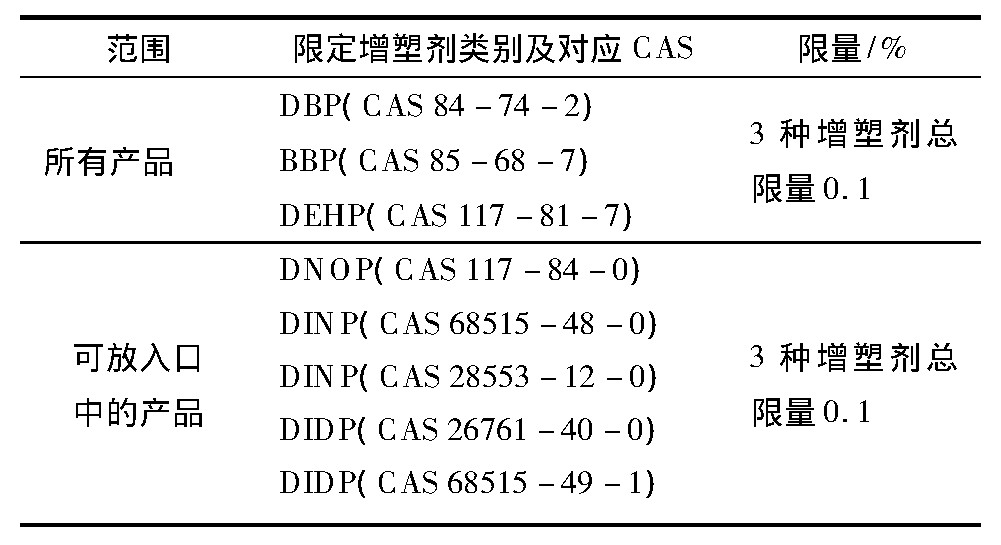

对DBP、BBP、DEHP、DNO P、DINP、DIDP等6种增塑剂的要求,其限量值不得超过表4中规定的限量要求,该限量值与欧盟的现行规定等同。

表4 限定增塑剂类别和限量要求

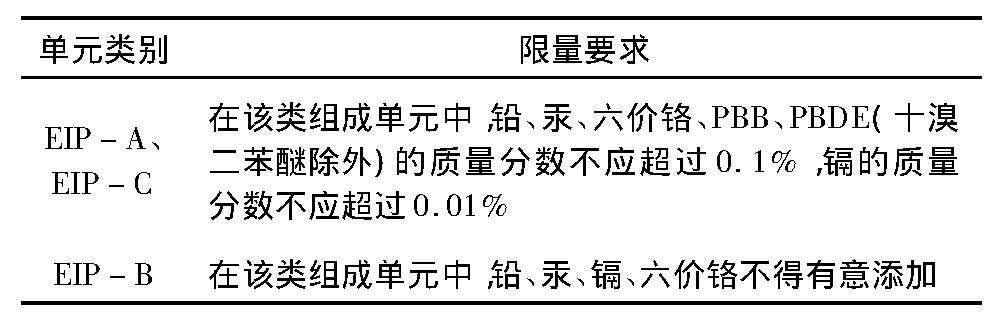

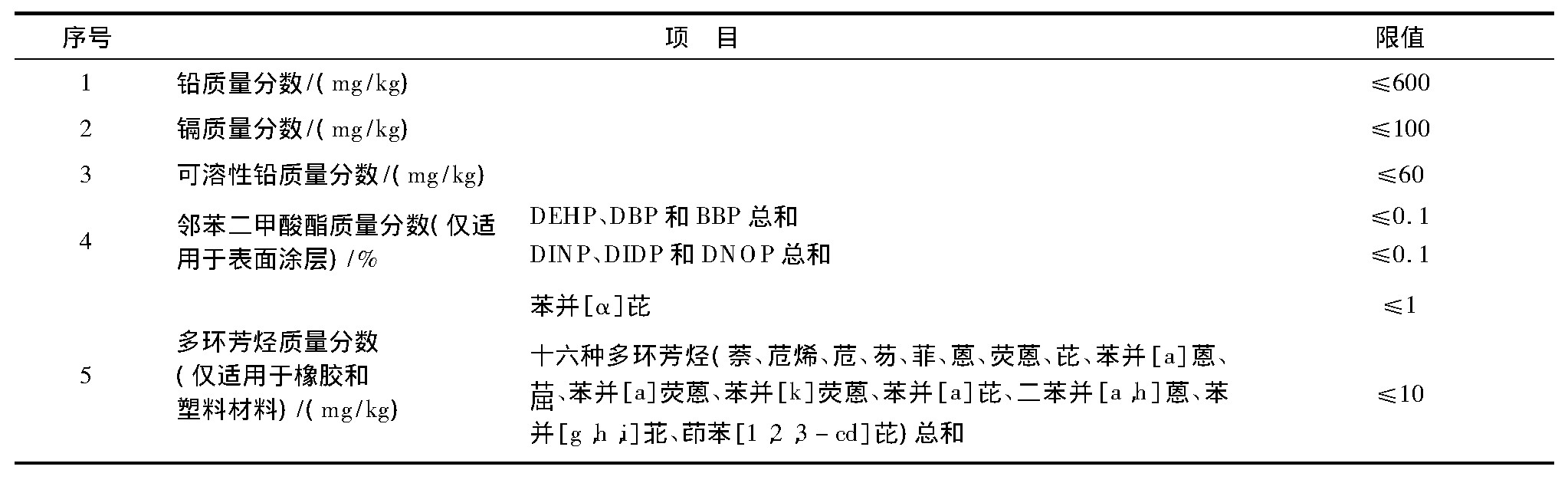

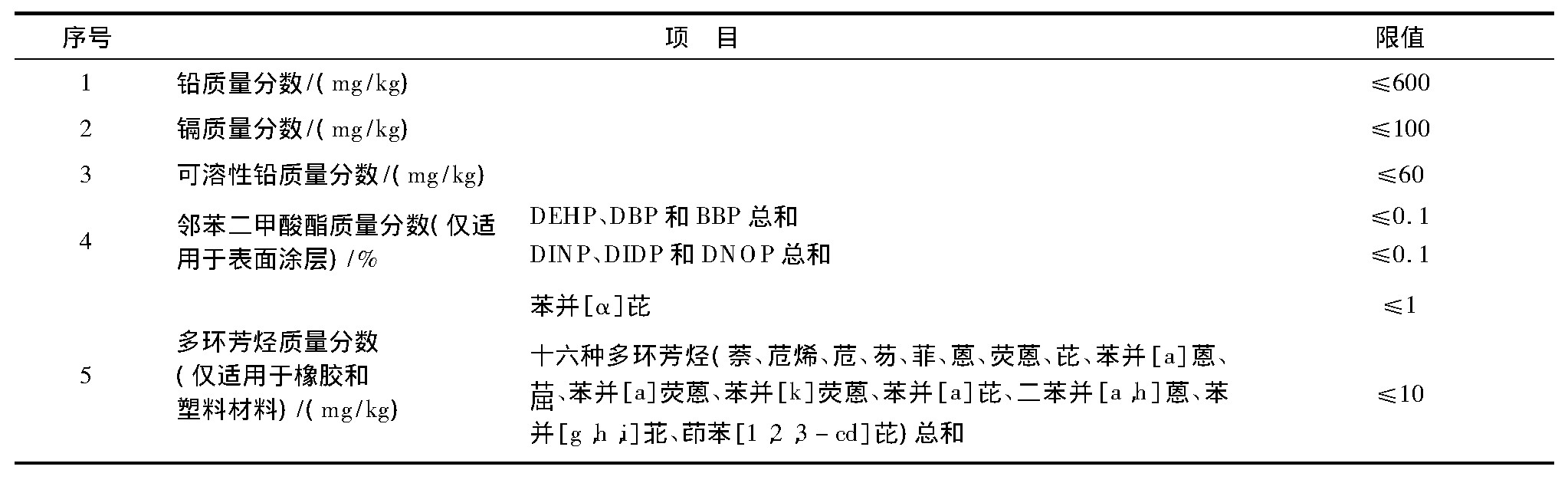

3.8.4 电子信息产品

SJ/T 11363—2014《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》见表5。

表5 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求

3.8.5 医药卫生产品

(1)GB 15980—1995《一次性使用医疗用品卫生标准》只有卫生要求,无有害物质限量要求。

(2)GB 15593—1995《输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料》中要求输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料的重金属质量浓度≤0.3μg/mL,氯乙烯单体质量分数≤1μg/g。

(3)GB 10010—2009《医用软聚氯乙烯管材》。

重金属总质量浓度应不超过1.0μg/mL,镉、锡不应检出;氯乙烯单体质量分数应不大于1.0μg/g。

(4)直接接触药品的包装材料和容器。

(1)YBB 00212005—2015《聚氯乙烯固体药用硬片》。

(2)YBB 00232005—2015《聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片》。

(3)YBB 00222005—2015《聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片》。

(4)YBB 00202005—2015《聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片》。

上述标准规定溶剂残留总量不得超过5.0mg/m2,其中苯及苯类每个溶剂残留量均不得检出;氯乙烯单体和重金属质量分数不得超过百万分之一。

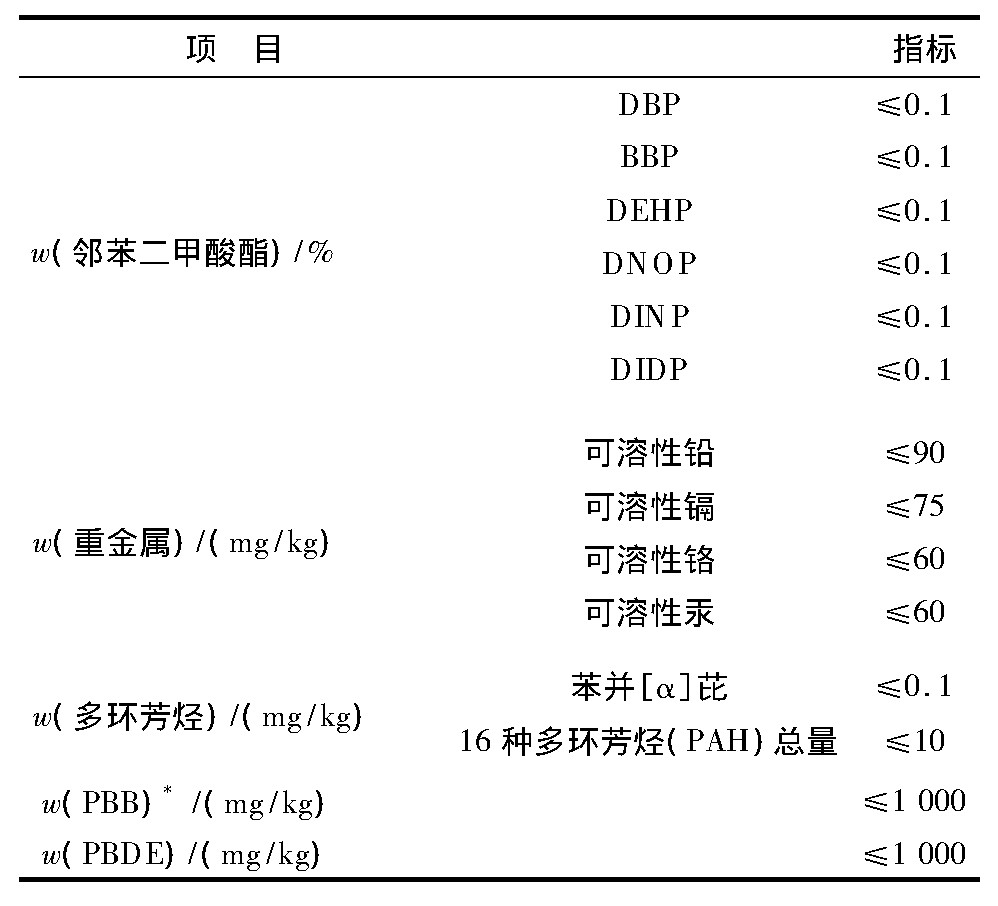

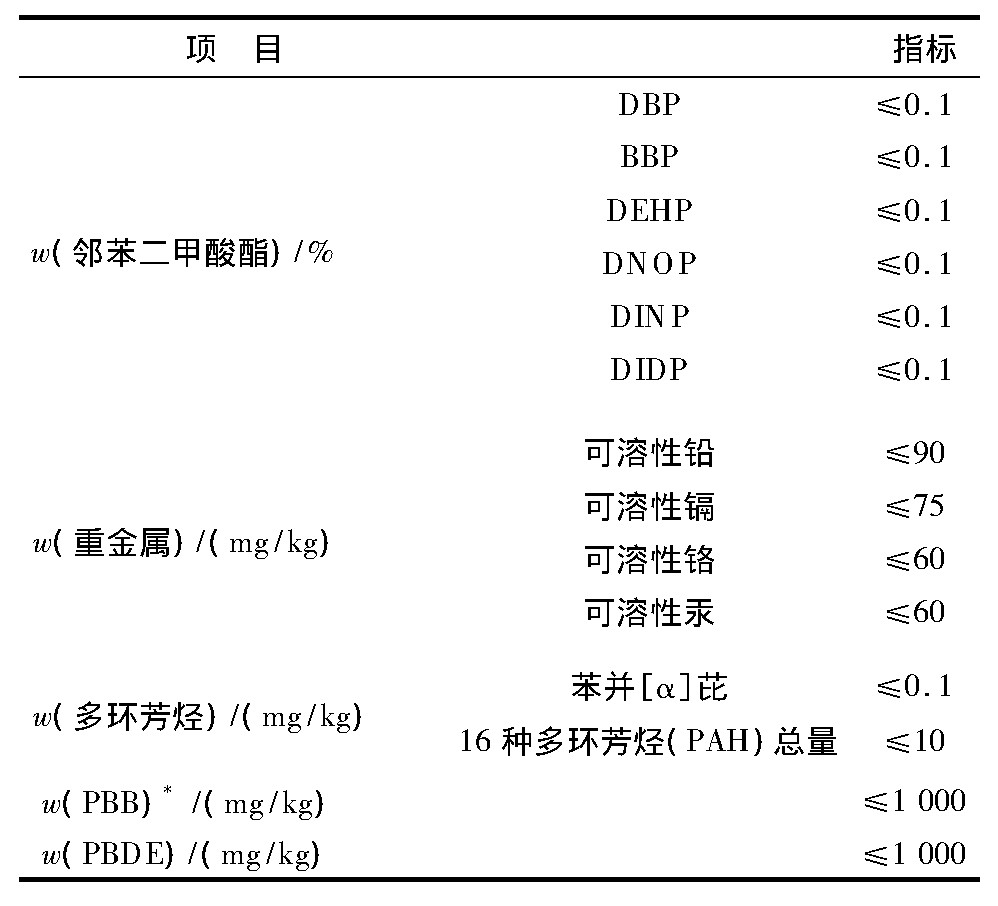

3.8.6 家具产品

GB 28481—2012《塑料家具中有害物质限量》主要对塑料家具中邻苯二甲酸酯中的DBP、BBP、DEHP、DN O P、DIN P、DIDP,重金属中的可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞,多环芳烃中的苯并[α]芘、16种多环芳烃(PAH)总量,以及PBB、PBDE等有害物质限量给出了相应的指标。同时,这些有害物质限量要求是强制执行的。塑料家具中有害物质限量要求见表6。

表6 塑料家具中有害物质限量要求

*:仅适用于公共场所和申明具有阻燃性能的塑料家具。

3.8.7 建筑给排水管

(1)聚氯乙烯给水管。

GB/T 10002.1—2006《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》对卫生性能的要求:(1)输送饮用水的管材的卫生性能应符合GB/T 17219—1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。(2)输送饮用水的管材的氯乙烯单体质量分数应不大于1.0 mg/kg。

(2)聚氯乙烯排水管。

GB/T 5836.1—2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》暂无有害物质限制要求。

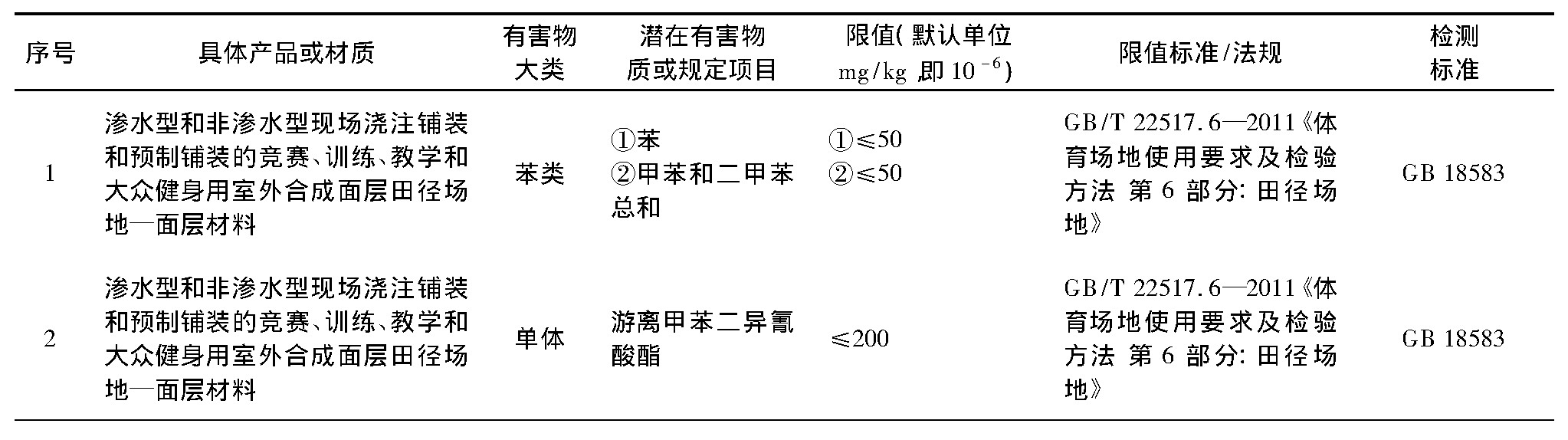

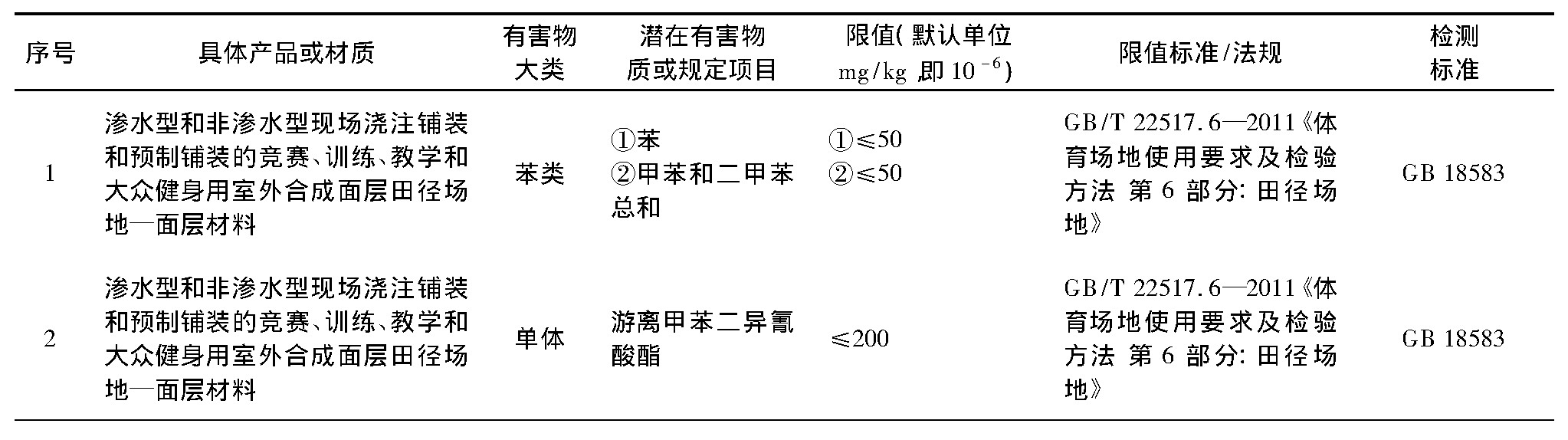

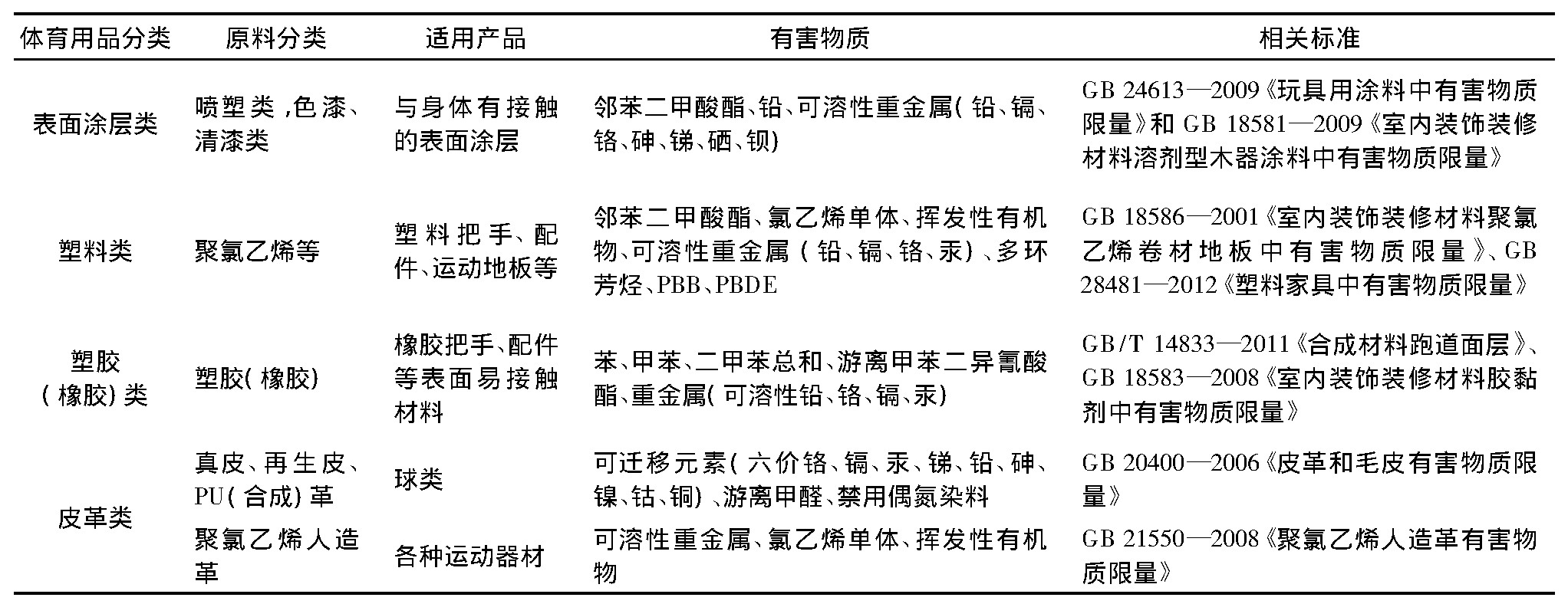

3.8.8 体育用品[17]

GB 19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》中对有害物质作了要求,见表7。

聚氯乙烯运动器材的限量在参考GB 18586—2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》的同时,结合GB 28481—2012《塑料家具中有害物质限量》,增加了邻苯二甲酸酯和多环芳烃的限量规定。

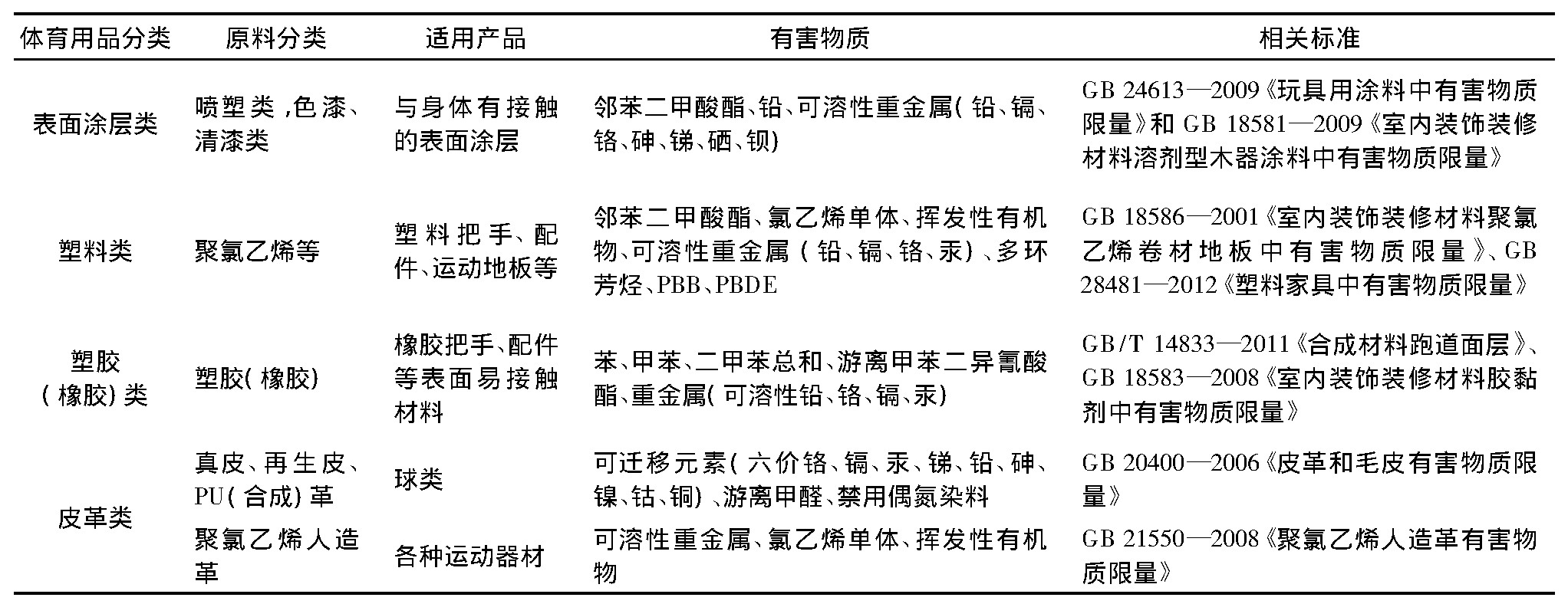

体育用品在中国法规标准中的有毒有害物质限量见表8。

我国体育用品与相关行业标准安全性指标分析见表9。

表7 室外健身器材有害物质最大限量

表8 体育用品在中国法规/标准中的有毒有害物质限量

下载原表

表8 体育用品在中国法规/标准中的有毒有害物质限量

表9 体育用品与相关行业标准安全性指标分析

3.8.9 硬质地板

GB/T 34440—2017《硬质聚氯乙烯地板》对有害物质要求见表10。

表1 0 硬质聚氯乙烯地板有害物质要求

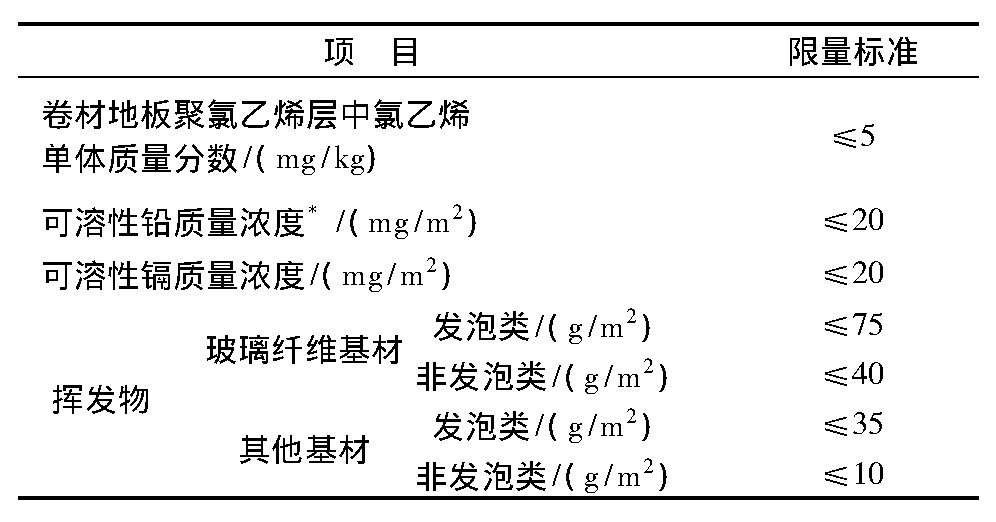

3.8.1 0 卷材地板

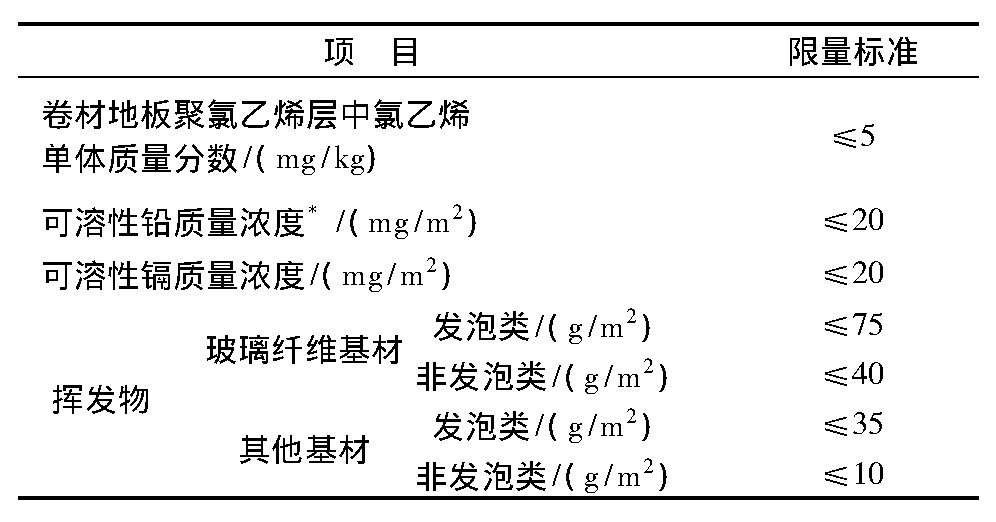

GB/T 11982.1—2015《第1部分:非同质聚氯乙烯卷材地板》对有害物质限量应符合GB 18586—2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》规定。聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量见表11。

表1 1 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

*:卷材地板中不得使用铅盐助剂。

3.8.1 1 人造革

人造革有害物质限量应符合GB 21550—2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》要求。

(1)人造革中聚氯乙烯层中氯乙烯单体质量分数应不大于5 mg/kg。

(2)人造革中聚氯乙烯层中可溶性铅质量分数应不大于90 mg/kg,可溶性镉质量分数应不大于75mg/kg。

(3)人造革中聚氯乙烯层中挥发物质量浓度应不大于20 g/m2。

4 结语

聚氯乙烯材料因其具有独特的性质,应用非常广泛,但随着人们环保意识的加强,对材料科学认识的深入,以及对生活质量和健康提出的更高标准和要求,逐渐对生产和生活中涉及的各种材料提出更严格的要求和限制。特别是西方发达国家,提出了对材料的有毒有害物质限制性使用要求和标准,并且这些条款具有强制性,对想要打入这些市场的企业来说,必须要有一套完整的解决方案和措施手段。不得不承认,目前我国对这些聚氯乙烯材料的限制性要求要落后于欧美发达国家,而且完整性、系统性和一致性较差,强制性也弱于发达国家,标准和规范之间往往还存在不统一的地方,这些都是今后需要努力和改进的方向。